9月15日,据浙江师范大学微信公众号消息,为切实减轻学生学业负担,激发学生内生学习动力,学校全面启动P/NP课程评价改革。此次改革以优化学业评价机制为核心,旨在破除“唯绩点论”,给予学生更多试错空间,引导学生进行自主个性化发展。

所谓“绩点”,是一种源自西方的学业量化工具,主要作用是衡量学生对不同知识类型的掌握程度。

近年来,我国部分高校开始探索取消或弱化绩点制,破除“唯绩点论”,引导学生更注重学习过程与能力提升。

北京大学

7月25日,北京大学发布通知,宣布自2025年秋季学期起,实施一系列优化本科学生学业评价的改革措施。其中包括:从2025级学生开始,学生的学业能力将不再以单一的绩点标准进行评价和排名;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载(等级制成绩不换算成绩点);不再设置指导性课程成绩优秀率指标。

此外,为了鼓励学生勇于探索,开展跨学科学习、修读挑战性较强的课程,该通知还提到:学生可在公共基础课程(部分)和专业课程包以外的课程内选择1门课,以“合格制(P/NP)”方式记载成绩(成绩合格即可取得该门课程学分)。

海南大学

2025年2月,海南大学推行《普通本科学生等级制成绩评定管理办法》(以下简称《办法》),引导学生正确对待学业,将片面追求成绩绩点转化为在学业中充分释放潜力,实现个性化发展和持续性成长。根据《办法》,课程成绩≥85分且处于前30%以内评定为优秀等级;课程成绩<60分且处于最末10%评定为不合格等级。学校正在探索建立多重保障机制,如深化“过程性评价+增值评价”机制,优化“成绩评价+学术活动评价”融合机制……

清华大学

2015年,清华大学宣布全面改革现有学业评价体系,从2015级本科生和研究生起,用A、B、C、D、F等12档等级记录学生的成绩,不再是百分制。

2019年5月20日,清华大学发布GPA改革方案,方案提出,“对学生学业水平的评价是教师的学术权利,教务部门尊重教师的学术判断,不在成绩评定工作中设置指导性的优秀率指标”。同时,2019年及以后入学本科生的成绩记载方式将不再有“对等百分成绩”。

除以上高校外,复旦大学、华中师范大学等多所高校也已尝试探索绩点制以外的学生学业评价方式。

取消绩点制会带来哪些影响?能否真的缓解大学生的“成绩焦虑”,促进其多元、创新发展?

有关专家学者接受采访时表示

▪大学教育应侧重创新能力和综合素质培养,人才选拔考核标准也需更灵活多样。高校的一系列动作,正让这一理念逐步落地,“唯绩点论”正在校园中被逐步破除。

▪高校的出发点是好的。绩点制不仅关乎学生的成绩,还涉及重大利益的调整,如招生、保研、就业、出国深造、评奖评优等等。因此,相比于取消绩点制本身,更值得关注的问题是,取消之后是否有公平、透明的替代方案,这也是影响政策和实践成败的关键因素。

▪比评价本身更重要的,是对结果的反馈与应用。配合取消绩点制,学校还需在制度、文化、教师素养、院系责任等多层面进行系统性改革部署,这无疑是一项长期而艰巨的任务。

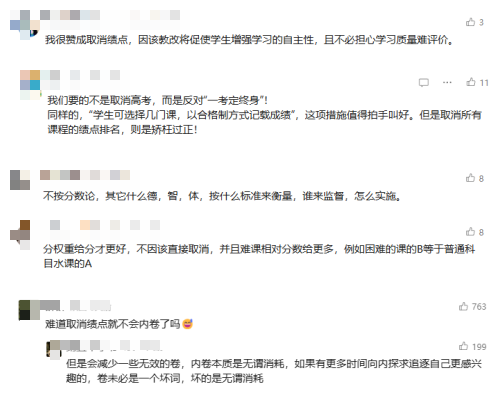

同样,高校有学生支持,认为可以跨学科学习,根据个人爱好选择,充分发挥个人才能;也有学生表达了担忧:由于保研竞争激烈,取消绩点后,若排名依然存在,是否会催生新的“内卷”形式?

教育评价改革是推动高等教育高质量发展的关键一环。高校通过不断改革探索,突破传统学业评定的局限,构建更加科学、多元、动态的学生评价体系。一方面,需系统优化奖学金评定、保研选拔、就业推荐等配套机制,打破“唯分数论”,引入创新能力、实践能力、社会责任等多维评价标准;另一方面,要推动评价理念从“结果导向”向“过程评价”转变,关注学生的成长轨迹、学习态度和综合素质发展。而要做到这些,高校任重而道远。